29.09.2025

Autor: Wolfgang Heumer

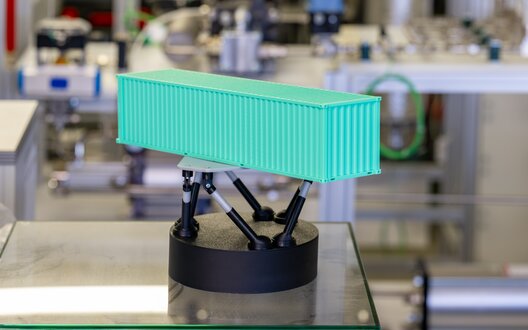

Der 40-Fuß-Container hat es buchstäblich in sich. Nicht nur, dass er voller Messgeräte, Sensoren und Prüfelektronik steckt - er kann auch Motoren, Aggregate oder Maschinenteile bis zu einem Gesamtgewicht von 30 Tonnen aufnehmen. Mit Hilfe von sechs kräftigen hydraulischen Zylindern wird der Container mit seinem Inhalt durchgeschüttelt und geruckelt. So sollen kräftige oder dauernde Wellenbewegungen simuliert werden. Noch ist der Seegangssimulator nicht gebaut – das Projekt ist erst vor kurzem gestartet. Er soll aber ab 2029 der Industrie zur Verfügung stehen. Entwicklungsteams sollen dann ihre Motoren, Aggregate und Systemkomponenten realitätsnah Kräften wie auf dem Meer aussetzen können.

„Mit diesem Prüfstand schaffen wir nicht nur die Möglichkeit, maritime Technologien an Land unter realen Bedingungen zu testen“, sagt Professor Gerhard Schories, Institutsleiter im Technologie-Transferzentrum ttz Bremerhaven, „erstmals wird es auch möglich sein,Versuchsabläufe für die Fehlersuche immer wieder zu reproduzieren.“ Der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit rund 12 Millionen Euro geförderte H2-3DVersuchsstand ist Bremerhavens Beitrag zu einem norddeutschen Netzwerk rund um die künftige Nutzung von Wasserstoff als Energieträger in See- und Luftfahrt.

Kräfte und ständiges Vibrieren belasten alle Systeme an Bord

Selbst auf den Inselfähren im in der Regel ruhigen Wattenmeer ist zu spüren, dass Schiffe nahezu ständig Belastungen ausgesetzt sind. Der Seegang ist dort zumeist nur gering, dennoch zittert und vibriert der Rumpf ständig. Weit draußen auf hoher See und bei manchmal meterhohen Wellen sind die einwirkenden Kräfte noch um ein Vielfaches höher. Das führt dazu, dass sich die bis zu 400 Meter langen Rümpfe insbesondere von Frachtschiffen verwinden und verbiegen können. „Die aus verschiedenen Richtungen wirkenden Kräfte, aber auch die ständigen Vibrationen belasten natürlich nicht nur den Rumpf, sondern grundsätzlich alle Systeme an Bord“, erläutert Schories, der Honorarprofessor an der Hochschule Bremerhaven ist. Und selbst scheinbar Einfaches wie die Funktion von Einspritzpumpen in Verbrennungsmotoren oder die Zuleitung von Kraftstoff aus dem Tank zum Motor können durch Schiffsbewegungen und Vibrationen beeinträchtigt werden.

Bislang müssen Konstrukteurinnen und Entwickler weitgehend auf ihre Erfahrungen, auf Schlepptankversuche, Simulationen und Berechnungen vertrauen, wenn sie technische Systeme entwerfen. Neuentwicklungen können derzeit im Grunde nur praxisnah getestet werden, wenn sie auf bestehenden Schiffen installiert sind, sagt Gerhard Schories: „Solche Praxisversuche haben vor allem den Nachteil, dass einzelne Situationen, die zum Beispiel zu einem Schaden geführt haben, nicht reproduzierbar sind.“ Das wäre aber erforderlich, um gängige Schadensursachen durch Konstruktionsveränderungen auszuschließen.

Institut erwartet wachsende Nachfrage nach Testkapazitäten

Das gemeinnützige Forschungszentrum ttz Bremerhaven rechnet damit, dass die Nachfrage nach solchen Testkapazitäten schon bald wächst. „Auf dem Weg zur klimaneutralen Schifffahrt wird die maritime Industrie neue Antriebssysteme benötigen, in denen fossile Brennstoffe beispielsweise durch synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis ersetzt werden“, sagt Schories. Solche Systeme müssen komplett neu entwickelt werden; sowohl reiner Wasserstoff H2 als auch Wasserstoffverbindungen wie Methanol oder Ammoniak erfordern besondere Technologien, zu denen es aber noch keine Praxiserfahrungen gibt.

Beispielsweise kann Wasserstoff in großen Mengen schon allein aus Platzgründen an Bord nur verflüssigt bei einer Temperatur von minus 253 Grad Celsius gelagert werden. „Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das erforderliche Leitungssystem und dessen Schutz vor den auf Schiffen üblichen Belastungen“, umschreibt der promovierte Ingenieur beispielhaft ein Thema für den künftigen Teststand.

In dem Container können auch große Komponenten mit einem Gesamtgewicht von bis zu 30 Tonnen jenen Belastungen und Bewegungen ausgesetzt werden, die später zum Alltag an Bord eines Schiffes zählen würden. Zahlreiche Sensoren und Kameras werden jeden Testlauf beobachten und aufzeichnen. „Wenn Schäden auftreten, können wir den Versuchsablauf immer wieder wiederholen, bis wir die Ursache verstanden haben“, erklärt Schories das Konzept des Prüfstandes. Schon allein wegen der bei den Versuchen herrschenden Kräfte und der zu bewegenden Gewichte ist die Anlage alles andere als trivial: „Im ersten Schritt zu der Realisierung werden wir jetzt die exakte Entwicklung des Seegangssimulators ausschreiben“, kündigt der Institutsleiter an.

Simulator auch für Aufgaben in der Flugzeugentwicklung nutzbar

Der Begriff Seegangssimulator sei eigentlich leicht irreführend. „Natürlich kann man den Versuchsstand auch für Aufgabenstellungen aus der Luftfahrt nutzen“, betont Gerhard Schories. Auch dort arbeitet die Industrie an neuen, klimafreundlichen Antriebssystemen. „Flugzeuge können ähnlichen Belastungen ausgesetzt sein wie Schiffe, deswegen ist die doppelte Nutzung des Teststandes naheliegend“, betont Schories. Das ttz wird die Anlage aber nicht für eigene Forschungsarbeiten nutzen, sondern sie denen zur Verfügung stellen, die über solche Teststände nicht verfügen können. „Es ist unser Angebot insbesondere auch an kleine und mittelständische Unternehmen“, so Schories.

Die auf dem Gelände des ehemaligen Bremerhavener Flugplatz Luneort geplante Testanlage ist Teil des norddeutschen Projektverbundes „Hanseatic Hydrogen Center for Aviation and Maritime (H2AM)“. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen aus Bremen, Hamburg und Stade sollen dabei Prüf- und Testkapazitäten für das gesamte Entwicklungsspektrum wasserstoff- und brennstoffzellenbasierter Anwendungen in den Antriebssystemen von Flugzeugen und Seeschiffen bereitgestellt werden. „Eine solche integrierte Versuchs- und Testinfrastruktur existiert derzeit noch nirgendwo“, sagt Professor Schories.

Pressekontakt:

Prof Dr.-Ing. Gerhard Schories, Institutsleiter ttz Bremerhaven, E-Mail: gschories@ttzbremerhaven.de, Tel.: +49 471 80934-102

Bildmaterial:

Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck.

Der Pressedienst aus dem Bundesland Bremen berichtet monatlich über Menschen und Geschichten aus dem Bundesland Bremen mit überregionaler Relevanz, herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Bei den Artikeln handelt es sich nicht um Werbe- oder PRTexte, sondern um Autorenstücke, die von Journalistinnen und Journalisten geschrieben werden. Es ist erwünscht, dass Redaktionen den Text komplett, in Auszügen oder Zitate daraus übernehmen.

Bei Fragen schreiben Sie einfach eine E-Mail an: pressedienst@bremen.de